Einfluss organisationaler Unterstützung und Teamidentifikation auf die berufliche Selbstwirksamkeitserwartung von Scrum Mastern

IV

Einfluss organisationaler Unterstützung und Teamidentifikation auf die berufliche Selbstwirksamkeitserwartung von Scrum Mastern

Leonie Hardege

Masterarbeit im Studiengang Wirtschaftspsychologie

bei

Prof. Dr. Susanne Liebermann

Prof. Dr. Daniela Aidley

|

Brahmsstraße 12, 25746 Heide |

Wirtschaftspsychologie |

|

|

|

|

09.08.2024 |

Fachsemester 4 |

Inhaltsverzeichnis

2 Agile Prinzipien und Ansätze 6

2.1 Grundlagen agiler Arbeit 6

2.2 Scrum als zentrales agiles Framework 9

2.2.1 Grundlagen des Frameworks 9

2.2.2 Position des Scrum Masters 13

2.2.3 Effektivität von Scrum Teams 17

3 Selbstwirksamkeitserwartung und ihre Bedeutung im beruflichen Kontext 18

3.2 Bleibeabsicht als positive Folge beruflicher Selbstwirksamkeitserwartung 22

3.3 Bedeutung beruflicher Selbstwirksamkeitserwartung für Scrum Master 23

4.1 Forschungsfrage und Hypothesen 25

5.2 Beschreibung der erfassten Variablen 32

5.4 Befunde zu den Hypothesen 34

5.5 Ergebnisse der Freitextfragen 37

5.6 Zusammenfassung der Ergebnisse 38

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Der Scrum-Prozess (Wörner, 2020, S. 20) 13

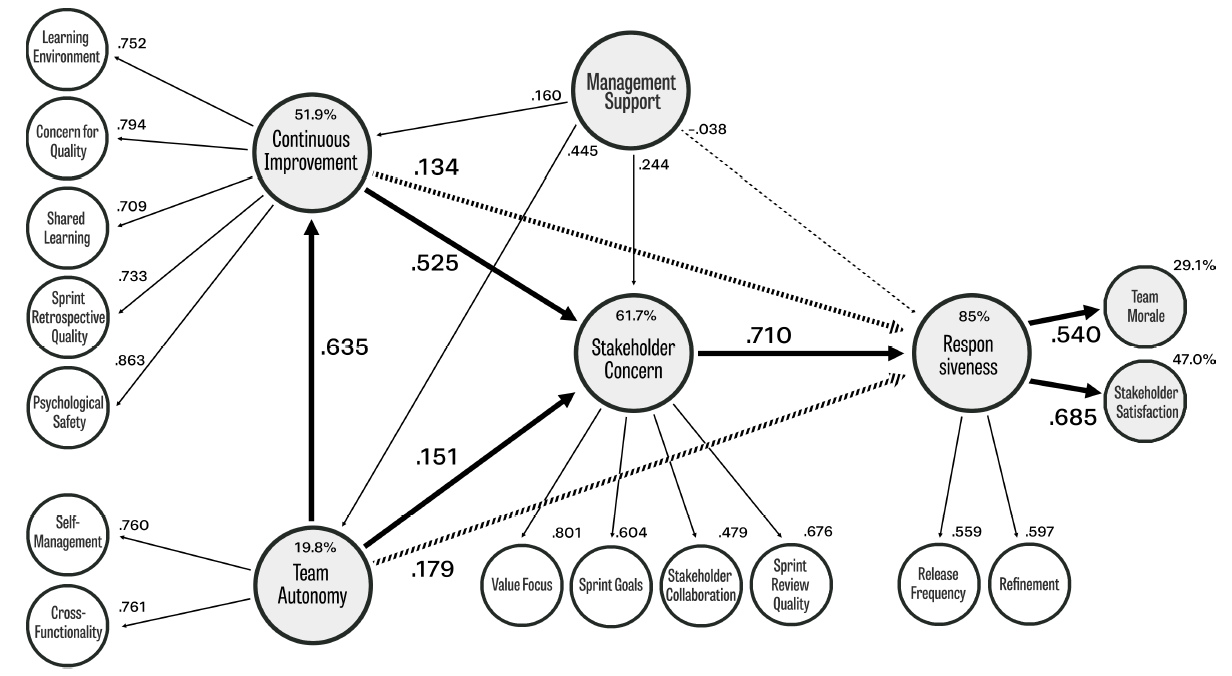

Abbildung 2: Standardisierte Faktorladungen und Pfadkoeffizienten für das Forschungsmodell zur Teameffektivität ( Verwijs und Russo, 2021, S. 10) 17

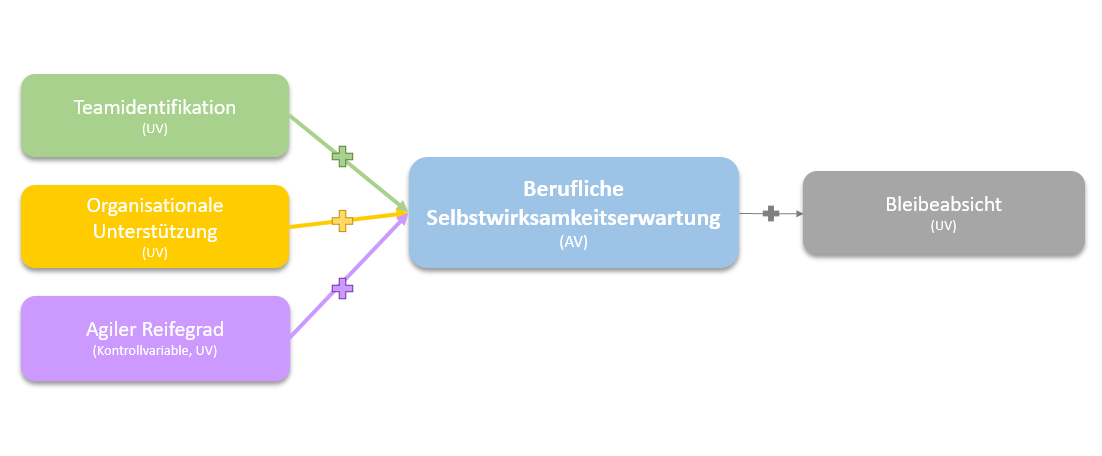

Abbildung 3: Forschungsmodell (eigene Darstellung) 27

Tabellenverzeichnis

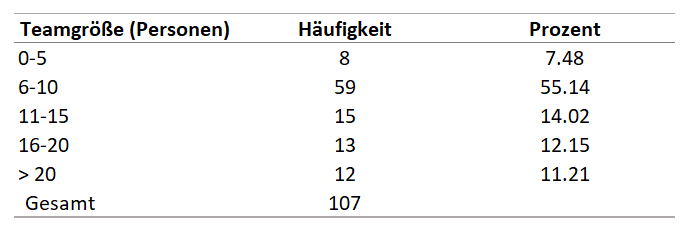

Tabelle 1: Teamgröße in Personen (N = 107) 32

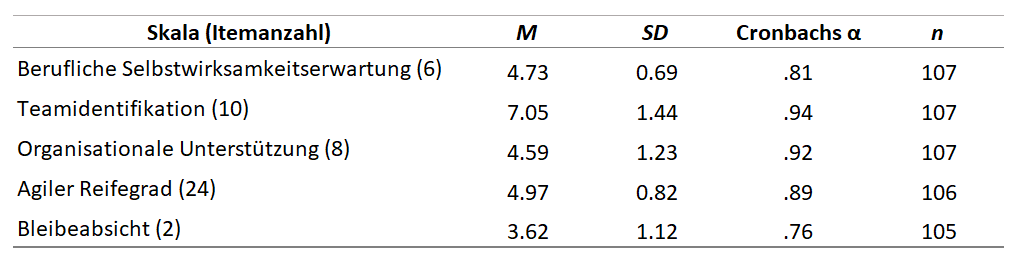

Tabelle 2: Skalenmittelwerte, Standardabweichung und interne Konsistenzen der Variablen (N = 107) 32

Tabelle 3: Interkorrelationen der Variablen (N = 107) 34

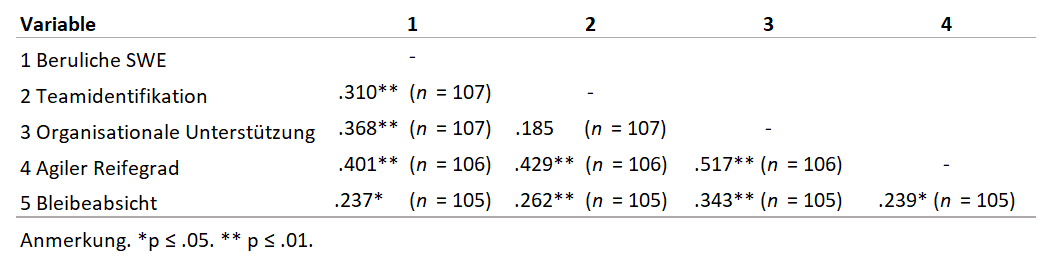

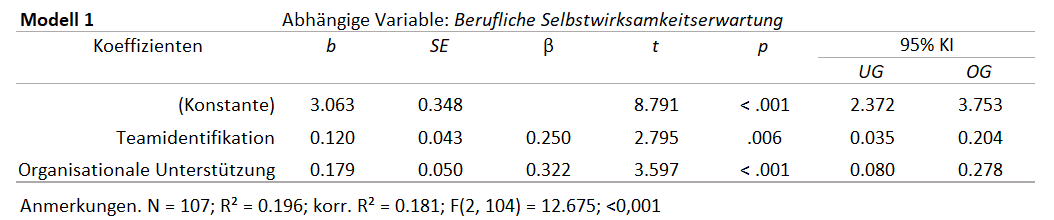

Tabelle 4: Regressionsmodell 1 (N = 107) 35

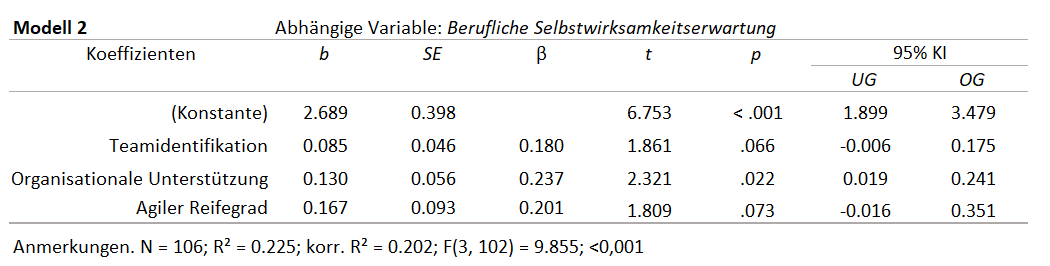

Tabelle 5: Regressionsmodell 2 (N = 107) 36

In vielen Unternehmen wird aktuell die Frage diskutiert, ob die Position des Scrum Masters überhaupt notwendig sei. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind Unternehmen meist gezwungen, ihre Ausgaben zu reduzieren, und sehen Positionen, die nicht direkt zur Wertschöpfung beitragen, oft als verzichtbar an. Der Scrum Master wird zunehmend als nicht unverzichtbar erachtet. Agile Teams, die bereits ein hohes Maß an Reife erreicht haben, können die Prinzipien und Praktiken von Scrum oft eigenständig umsetzen. Folglich wird die Position des Scrum Masters häufig gestrichen, um finanzielle Belastungen zu reduzieren und Ressourcen effizienter zu nutzen. Diese Entwicklungen und Diskussionen spiegeln eine komplexe Mischung aus wirtschaftlichen Zwängen, organisatorischen Veränderungen und unterschiedlichen Auffassungen über die Notwendigkeit und den Wert dieser Position wider. Für ein besseres Verständnis dieser Umstände, müssen sie zunächst in einen breiteren Kontext eingeordnet werden.

Die fortschreitende Digitalisierung und die damit einhergehende hohe Veränderungsgeschwindigkeit bei gleichzeitig ändernden Kundenbedürfnissen und -erwartungen stellen viele Organisationen vor große Herausforderungen und verändern diese massiv (Hasebrook, Kirmße und Fürst, 2019, S. 6; Kuster et al., 2022, S. 1 f.). Auf globalen, engen Märkten herrscht ein hoher Innovationsdruck (Kuster et al., 2022, S. 2). Der Wettbewerb ist intensiv, nicht nur durch die erhöhte Nachfrage personalisierter Angebote (ebd.). Das in der Literatur bereits weit verbreitete VUKA-Modell von Bennis und Nanus (1987) fasst diese Umwelt durch folgende vier Elemente zusammen: Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität (Kuster et al., 2022, S. 3). Ein jüngeres Erklärungsmodell, welches ebenfalls die Umwelt zu beschreiben versucht, ist das Sensemaking-Modell BANI, welches auf James Cascio zurückzuführen ist (Kuster et al., 2022, S. 3). Cascio geht davon aus, dass die Umwelt und ihre Systeme jederzeit zusammenbrechen können (brittleness), eine grundlegende, gesellschaftliche Angst vorherrsche (anxiety), lineare Logik an ihre Grenzen stoße (non-linearity) und bisherige Erklärungsmodell zunehmend an Gültigkeit verlieren (incomprehensibility) (ebd.). Die zunehmende Geschwindigkeit der Veränderungen am Markt erfordert Organisationsformen, die sich fundamental von den bisherigen unterscheiden (Hasebrook, Kirmße und Fürst, 2019, S. 1). Die einfache Anpassung der herkömmlichen hierarchischen Organisationen ist nicht länger ausreichend (ebd.). Ein Ansatz, der dazu geeignet ist, die Bewältigung komplexer Umfelder zu erleichtern, ist die Agilität.

Agilität ist durch Werte gekennzeichnet, die auf Vertrauen und Respekt füreinander sowie auf Kollaboration basieren (Wintersteiger, 2015, S. 22). Die Arbeitsweise des Agilen Arbeitens ist durch selbstorganisierte Teams gekennzeichnet, welche mittels schlanker Prozesse in der Lage sind, der Kundschaft schnell und iterativ Resultate und Prototypen zu liefern (Kuster et al., 2022, S. 1). Ziel ist es, in möglichst kurzer Zeit ein kundenspezifisches, funktionierendes Produkt zu realisieren, ohne dass zu diesem Zeitpunkt bereits alle Anforderungen detailliert festgelegt sind (Hasebrook, Kirmße und Fürst, 2019, S. 7 ff.; Kuster et al., 2022, S. 16).

Eine Möglichkeit agil zu arbeiten, stellt das Framework (Rahmenwerk) „Scrum“ dar welches in den 1990er-Jahren von Ken Schwaber und Jeff Sutherland entwickelt wurde (Kuster et al., 2022, S. 17; Schneider, 2021, S. 140; Schwaber und Sutherland, 2020, S. 1). Das Arbeiten nach Scrum folgt festen Regeln, welche im sogenannten Scrum Guide festgehalten sind (Kuster et al., 2022, S. 17; Schwaber und Sutherland, 2020, S. 1). Diese haben zum Ziel, einen stabilen Umsetzungsprozess zu etablieren, der in kurzen Zyklen nutzbare Ergebnisse liefert (Schneider, 2021, S. 140). Das Scrum Team selbst setzt sich aus drei Positionen zusammen, denen unterschiedliche Verantwortlichkeiten zugeschrieben sind (Schwaber und Sutherland, 2020, S. 3 ff.). Die drei Positionen des Scrum Teams sind der Product Owner, die Entwickler:innen und der Scrum Master (ebd.). Letzterer steht im Fokus dieser Arbeit. Der Scrum Master etabliert die Methode inklusive notwendiger Techniken, stellt die optimale Zusammenarbeit zwischen dem Product Owner und den Entwickler:innen sicher, räumt Hindernisse aus dem Weg und gewährleistet die optimale Umsetzung methodischer Ansätze im Team (Kuster et al., 2022, S. 37 ff.; Schwaber und Sutherland, 2020, S. 11 ff.).

Oft ist die Arbeit des Scrum Masters nicht direkt sichtbar, er nimmt seinem Team meist unsichtbare Arbeitslasten ab, sodass dieses ungestört und konzentriert an der Produktentwicklung arbeiten kann (Ereiz und Mušić, 2019, S. 328). Diese subtile Tätigkeit wird von Außenstehende häufig übersehen (ebd.). Viele Organisationen unterschätzen daher die Notwendigkeit von Scrum Mastern und übertragen dessen Aufgaben an reguläre Teammitglieder, Projektmanager oder Führungskräfte (Ereiz und Mušić, 2019, S. 325). Unter diesen Umständen entsteht nicht selten der Eindruck, dass die Arbeit des Scrum Masters kaum anerkannt und wertgeschätzt wird (ebd.). Hinzu kommt, die aktuelle Diskussion darüber, ob die Position des Scrum Masters überhaupt notwendig sei, in welcher der Scrum Master zunehmend als entbehrlich erachtet wird.

Das Gefühl von Geringschätzung und Unsichtbarkeit kann zu Unzufriedenheit, Frustration und auch zur Kündigung führen (Kauffeld und Schermuly, 2019, S. 244 ff.). Das Bewusstsein darüber, welchen Sinn und Zweck die eigene Arbeit hat (Sichart und Preußig, 2022, S. 230) sowie Wertschätzung und Sichtbarkeit sind sehr bedeutsam für die Motivation und das Engagement von Mitarbeitenden (Kauffeld und Schermuly,2019, S. 244 ff.). Ein Erklärungsansatz hierfür ist das Konstrukt der Selbstwirksamkeit. Es ist definiert als die persönliche Einschätzung, konkrete Anforderungen wirksam bewältigen zu können (Kauffeld, Ochmann und Hoppe, 2019, S. 335). Menschen mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) gehen davon aus, dass sie auch herausfordernde Aufgaben aufgrund eigener Kompetenzen erfolgreich bewältigen können, sie besitzen ein hohes aufgabenspezifisches Selbstvertrauen (Nerdinger, Blickle und Schaper, 2019, S. 480 ff.). Sie ist eine entscheidende Variable für die intrinsische Motivation und steht im direkten Zusammenhang mit der Arbeitsleistung und der Arbeitszufriedenheit (Nerdinger, Blickle und Schaper, 2019, S. 480 ff.; Sichart und Preußig, 2022, S. 229 ff.; Stajkovic und, Luthans, 1998, S. 255; Judge und Bono, 2001, S. 83). Eine hohe SWE kann folglich eine entscheidene Rolle in Situationen erlangen, in denen sich Menschen nicht wertgeschätzt oder gesehen fühlen.

Die bisherige Forschung in diesem Feld hat sich vorwiegend auf zwei Hauptbereiche konzentriert: einerseits auf die Effektivität des Scrum Teams, wie sie zum Beispiel von Verwijs und Russo (2021) untersucht, und andererseits auf das vielfältige Aufgabenspektrum von Scrum Mastern, wie es von Shastri, Hoda und Amor (2021) sowie von Noll et al. (2017) analysiert wurde. Studien, welche die Position des Scrum Masters aus einem psychologischen Blickwinkel betrachten gibt es bisher keine. Die Untersuchung der SWE erweist sich in diesem Kontext als besonders relevant, da sie die intrinsische Motivation, die Arbeitsleistung und die Arbeitszufriedenheit beeinflusst (Nerdinger, Blickle und Schaper, 2019, S. 480 ff.; Sichart und Preußig, 2022, S. 229 ff.; Stajkovic und, Luthans, 1998, S. 255; Judge und Bono, 2001, S. 83). Ein vertieftes Verständnis der SWE kann dazu beitragen, gezielte Handlungsempfehlungen zur Optimierung der Arbeit und zur Steigerung der Arbeitszufriedenheit sowie der Bindung von Scrum Mastern an das Unternehmen zu entwickeln.

Als zentrale, unabhängige Einflussgrößen auf die berufliche SWE von Scrum Mastern sollen in dieser Studie die wahrgenommene organisationale Unterstützung und die Teamidentifikation untersucht werden. Die wahrgenommene organisationale Unterstützung lässt sich durch das Ausmaß empfundener Wertschätzung sowie das Gefühl, dass sich um das Wohlergehen der Mitarbeitenden gekümmert wird, definieren (Eisenberger et al., 1986, S. 500). Diese Unterstützung könnte das Selbstvertrauen und somit die berufliche SWE von Scrum Mastern erhöhen. Die Teamidentifikation wird als emotionale Verbundenheit mit dem eigenen Team definiert (Bachmann und Quispe Bravo, 2021, S. 324). Diese Verbundenheit wirkt sich positiv auf Motivation, Lernmotivation und Lernverhalten aus, was wiederum einen positiven Einfluss auf die Wahrnehmung der eigenen Kompetenzen haben könnte (Bachmann und Quispe Bravo, 2021, S. 324). Bei der Auswahl der zu untersuchenden Einflussgrößen wurde bewusst eine Variable auf Team-Ebene und eine auf Organisations-Ebene gewählt, da sich auch die Arbeit des Scrum Masters auf diesen beiden Ebenen abspielt. In Anbetracht der positiven Korrelation zwischen beruflicher SWE und Arbeitszufriedenheit erscheint eine weiterführende Untersuchung des Zusammenhangs zwischen beruflicher SWE und der Bleibeabsicht von Scrum Mastern als sinnvoll. Im Rahmen dessen soll die berufliche SWE nicht wie zuvor als abhängige, sondern als unabhängige Variable fungieren.

Ziel dieser Arbeit ist es, die Forschungslücke der psychologischen Betrachtungsweise von Scrum Mastern zu verkleinern und dadurch zu einem besseren Verständnis dieser Position beizutragen. Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen sollen Handlungsempfehlungen zur Optimierung der Arbeit sowie Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Mitarbeitendenbindung von Scrum Mastern abgeleitet werden. Die vorliegende Arbeit befasst sich demnach mit der Fragestellung, inwiefern die empfundene organisationale Unterstützung und die Teamidentifikation die berufliche SWE von Scrum Mastern beeinflussen. Um die Forschungsfrage im Verlauf der Arbeit beantworten und die im weiteren Verlauf aufgestellte Hypothesen bestätigen oder widerlegen zu können, wurden quantitative Daten erhoben. Diese wurden sowohl deskriptiv als auch inferenzstatistisch mittels Regressionsanalyse ausgewertet.

Die Masterarbeit ist in Kooperation mit der Haufe Group in Freiburg im Breisgau entstanden, einem Unternehmen, das Beratungs- und Weiterbildungsangebote sowie Softwarelösungen für Unternehmen bereitstellt. Die Haufe Group kann auf eine mehr als 16-jährige Erfahrung mit agilen Arbeitsansätzen in verschiedenen Tochtergesellschaften zurückblicken und zeichnet sich durch ein vielfältiges Profil aus. Aufgrund ihrer langjährigen Expertise im Bereich Agilität sowie ihrer starken Vernetzung innerhalb der agilen Community eignet sich die Haufe Group in besonderem Maße als Kooperationspartnerin für den vorliegenden Untersuchungsgegenstand.

Der Aufbau der vorliegenden Arbeit umfasst ingesamt sechs Kapitel. Zunächst werden agile Prinzipien und Vorgehensweisen mit besonderem Fokus auf Scrum und die Position des Scrum Masters erläutert. Im Anschluss wird die berufliche SWE als zentrales Konstrukt dieser Arbeit beschrieben, wobei auch die Zusammenhänge mit der organisationalen Unterstützung und der Teamidentifikation beleuchtet werden. Zudem wird die Bedeutung dieses Konstrukts für Scrum Master erörtert. Das Forschungsdesign leitet die Forschungsfrage und die Hypothesen her und definiert die angewandte Methodik. Anschließend werden die Ergebnisse der Studie präsentiert und zusammengefasst. In der abschließenden Diskussion werden zunächst die praktischen Implikationen und Limitationen der Studie erörtert. Darauf aufbauend wird ein Ausblick für weitere Forschungsarbeiten gegeben, bevor die Ergebnisse der Untersuchung in einem Fazit zusammengefasst werden.

Das Gabler Wirtschaftslexikon (online, o. J.) definiert Agilität als Gewandtheit, Wendigkeit oder Beweglichkeit von Organisationen und Personen. Agile Unternehmen reagieren proaktiv und flexibel auf unvorhergesehene Ereignisse und neue Anforderungen (ebd.). Werder et al. (2021, S. 89) beschreiben Agilität als eine der wichtigsten Fähigkeiten von Organisationen, um einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu erlangen.

2.1 Grundlagen agiler Arbeit

Die Ursprünge der agilen Arbeitsweise lassen sich bis in die Mitte der 1980er Jahre zurückverfolgen, als sie erstmals in der Softwareentwicklung Anwendung fand (Kauffeld und Sauer, 2019, S. 41). Die zunehmende Dynamik der Digitalisierung beeinflusste zunehmend die Zusammenarbeit und führte dazu, dass klassische Projektmethoden in Konflikt mit den anwachsenden Anforderungen von Flexibilität und Geschwindigkeit von Softwareprodukten gerieten (ebd.). Es wurden Methoden benötigt, welche flexibler und somit den neuen Arbeitsanforderungen gewachsen waren (ebd.). In den frühen neunziger Jahren richteten verschiedene Entwicklungsteams ihre Vorgehensweise iterativ und inkrementell aus (Wintersteiger, 2015, S. 22). Mit diesen „leichtgewichtigen“ Methoden entstanden alternative, teils revolutionäre Ansätze, welche einen Kontrast zu den klassischen schwergewichtigen Methoden darstellten (ebd.).

Eine iterative und inkrementelle Vorgehensweise in selbstorganisierten Teams steht im Fokus agiler Arbeit (Kauffeld und Sauer, 2019, S. 41 f.; Wintersteiger, 2015, S. 20). Das Vorgehen ist durch Iterationen, Entwicklungszyklen fixer Dauer, gekennzeichnet (ebd.). Das Ergebnis jeder Iteration ist ein Inkrement (Produktversion) (Wintersteiger, 2015, S. 20). Anhand jedes fertiggestellten Inkrements kann so abgeleitet werden, ob das Vorhaben umsetzbar ist und Feedback der Kundschaft korrekt interpretiert wurde (Kauffeld und Sauer, 2019, S. 42). Auf diese Weise können Fehlentwicklungen im Keim erstickt, Entscheidungen angepasst und Feedback der Anwender:innen frühzeitig umgesetzt werden (ebd.). Dieses Vorgehen ermöglicht es agilen Teams, schneller bessere Ergebnisse zu liefern und die frühe Bereitstellung von Kundenwert in den Fokus zu rücken (Wintersteiger, 2015, S. 21). Mit jeder Iteration und den daraus resultierenden Inkrementen entsteht so nach kurzer Zeit ein lieferbares Teilprodukt, welches idealerweise bereits von der Kundschaft genutzt werden kann (ebd.).

Referenz für das agile Produktmanagement ist das agile Manifest, welches 2001 veröffentlich wurde (Beck et al., 2001; Wintersteiger, 2015, S. 22). 17 Erstunterzeichner, welche damals als renommierte Softwareentwickler galten, einigten sich auf vier Grundsätze des agilen Arbeitens (ebd.). Diese stellten den kleinsten gemeinsamen Nenner aller ihrer agilen Arbeitsweisen dar (Kauffeld und Sauer, 2019, S. 41; Wintersteiger, 2015, S. 22). Zentraler Bestandteil des agilen Manifests sind vier Leitsätze, welche die agilen Werte in Abgrenzung zu den klassischen Vorgehensweisen verdeutlichen sollen:

-

„Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozess und Werkzeuge

-

Funktionierende Software ist wichtiger als eine umfassende Dokumentation

-

Zusammenarbeit mit den Kund:innen ist wichtiger als Vertragsverhandlung

-

Reagieren auf Veränderung ist wichtiger als befolgen eines Plans“ (Beck et al., 2001)

Heutzutage herrscht wissenschaftliche Evidenz darüber, dass agile Entwicklung erfolgreicher als klassisches, wasserfallorientiertes Projektmanagement ist (Wintersteiger, 2015, S. 19). Studien zeigen, dass durch agile Arbeitsweisen weniger Projekte abgebrochen und eher innerhalb des geplanten Zeit- und Budgetrahmens abgeschlossen werden (Jungnickel, Minge und Thüring, 2020, S. 320). Dies ist auch ein Grund dafür, dass Methoden, Techniken und Tools des agilen Vorgehens nicht mehr nur im IT-Umfeld genutzt werden und dadurch nicht nur für die Softwareentwicklung relevant sind (Wintersteiger, 2015, S. 18 ff.).

Agilität ist jedoch nicht nur eine Sammlung von Methoden, vielmehr geht es um eine Haltung bzw. das entsprechende Mindset, welches durch agile Praktiken unterstützt wird (Sauter, Sauter und Wolfig, 2018, S. V). In der praktischen Anwendung erweisen sich die im agilen Manifest definierten Werte trotz ihrer Klarheit als vielseitig und eher schwammig (Kauffeld, Ianiro-Dahm und Sauer, 2019, S. 126). Studien zeigen, dass eine erfolgreiche Umsetzung von Agilität ein entsprechendes Mindset der Akteure bedarf (Eilers, Peters und Leimeister, 2022, S. 12). In einer Studie, die auf 15 Interviews und einer Umfrage (N = 449) basiert, definierten Eilers, Peters und Leimeister (2022) das agile Mindset als die Einstellung einer Person in einem dynamischen Kontext, die sich durch eine positive Bewertung folgender vier Dimensionen auszeichnet: Lernorientierung, Kollaborativer Austausch, Kunden Ko-Kreation und Selbstorganisation. Die Studie zeigt, dass das agile Mindset ein wichtiger Einflussfaktor für eine erfolgreiche strategische Agilität und daraus resultierend die Unternehmensleistung in einem digital geprägten, dynamischen Umfeld ist (Eilers, Peters und Leimeister, 2022, S. 12). Das geistige Verinnerlichen agiler Prinzipien und Werte mündet in höherem Erfolg als die bloße Anwendung der agilen Mechanik (Wintersteiger, 2015, S. 42).

Ein agiles Mindset und das Nutzen agiler Frameworks und Methoden können nicht nur auf individueller, sondern auch auf organisationaler Ebene betrachtet werden (Jungnickel, Minge und Thüring, 2020, S. 320). Um das Maß der Agilität und den Ist-Zustand in einer Organisation quantifizieren zu können, bieten sich sogenannte Reifegradmodelle an (Jungnickel, Minge und Thüring, 2020, S. 321). Durch die Einteilung in Reifegrade können z. B. Ausgangspunkte oder Fortschritte von Veränderungsprozessen spezifiziert werden (Jungnickel, Minge und Thüring, 2020, S. 321). Das Instrument verfolgt dabei einen evolutionären Ansatz, d.h. die definierten Merkmale des jeweiligen Grades müssen in der Organisation ausgeprägt sein, um den nächsthöheren Reifegrad zu erlangen (Jungnickel, Minge und Thüring, 2020, 321).

2.2 Scrum als zentrales agiles Framework

Ursprünglich dem Rugby entlehnt, beschreibt der Begriff „Scrum“ das kollektive Gedränge der Spielenden, das sich gemeinsam über das Spielfeld bewegt (Wintersteiger, 2015, S. 47). Takeuchi und Nonaka untersuchten bereits 1986 die Merkmale hochperformanter Teams. Sie stellten fest, dass diese Teams einen holistischen Ansatz verfolgen, indem sie, genau wie im Rugby, „[…] versuchen, die Distanz als Einheit zurückzulegen, während sie sich gegenseitig den Ball zupassen“ (Takeuchi und Nonaka, 1986; Maximini und Pilster, 2023, S. 50). In den 1990er-Jahren ursprünglich für die Softwareentwicklung entwickelt, ist Scrum heute mit 84 % das am häufigsten in der Praxis eingesetzte agile Framework und findet in einer Vielzahl von Entwicklungsprozessen abseits der Softwarebranche Anwendung (Schwaber und Sutherland, 2020, S. 1 ff.; Komus et al., 2020, S. 3; Kauffeld und Sauer, 2019, S. 42). Wird Scrum korrekt genutzt, sind Anforderungen und Lösungsansätze zu Beginn nicht vollständig definiert, die Vorgehensweise ist iterativ und inkrementell (Schwaber und Sutherland, 2020, S. 3 ff.). Der Fokus liegt auf Verbesserung, dies wird durch folgende drei Säulen gestützt: Transparenz, Überprüfung und Anpassung (ebd.). Festgehalten wurde dies erstmals 2010 im sogenannten Scrum Guide (Schwaber und Sutherland, 2020, S. 1). Er stellt einen Leitfaden dar, welcher dem besseren Verständnis des Frameworks dienen soll (ebd.). Der Guide ist jedoch nicht darauf ausgelegt, detaillierte Anweisungen zu geben, sondern Beziehungen und Interaktionen durch Regeln einen Rahmen zu geben (Schwaber und Sutherland, 2020, S. 3). So können innerhalb von Scrum beispielsweise verschiedene Prozesse, Techniken oder Methoden genutzt werden (ebd.).

2.2.1 Grundlagen des Frameworks

Im Zentrum von Scrum steht, genau wie in der agilen Arbeitsweise verankert, ein iterativer, inkrementeller Ansatz, welcher positiv auf Vorhersagbarkeit und Risikokontrolle einzahlen soll (Schwaber und Sutherland, 2020, S. 3). Gearbeitet wird in Iterationen, sogenannten Sprints, Zeiträume von wenigen Wochen, welche zu einer fertigen Produktversion führen (Franken, 2014, S. 26; Schwaber Sutherland, 2020, S. 8). Schwaber und Sutherland (2020, S. 4 ff.) definieren Commitment, Fokus, Offenheit, Respekt und Mut als unerlässliche Werte für die Arbeit mit Scrum. Durch sie werden Arbeit, Handlungen und Verhalten des Scrum Teams beeinflusst (ebd.). Das Verinnerlichen dieser Werte durch das Scrum Team erwecke laut Schwaber und Sutherland (2020, S. 5) die vorher beschriebenen Scrum-Säulen. Den wesentlichen Charakter von Scrum machen drei Artefakte, drei Positionen und vier Ereignisse aus (ebd.), welche im Folgenden detailliert erläutert werden.

Die drei Scrum-Artefakte dienen der transparenten Bereitstellung von Schlüsselinformationen und repräsentieren Arbeit bzw. Wert (Schwaber und Sutherland, 2020, S. 10 f.). Das Product Backlog enthält alle Anforderungen („Items“) an das Produkt und wird kontinuierlich ergänzt (ebd.). Es ist eine emergente, geordnete Liste und gibt einen Überblick darüber, welche Produktverbesserungen benötigt werden (ebd.). Die Items definieren das Produktziel (ebd.). Dabei enthält es anfangs nur die initialen, von der Kundschaft geäußerten Anforderungen und wird im Rahmen der Sprints kontinuierlich ergänzt und verfeinert (ebd.). Das Product-Backlog ist das langfristige Ziel des Scrum Teams und definiert den angestrebten, zukünftigen Zustand des Produkts (ebd.). Das Sprint Backlog enthält alle im Rahmen des Sprints zu bearbeitenden Aufgaben, welche für den Sprint aus dem Product Backlog ausgewählt wurden und das Sprintziel (Schwaber und Sutherland, 2020, S. 11 f.). Es dient als Plan für die Entwickler:innen und wird fortlaufend aktualisiert (ebd.). Ein Inkrement ist eine funktionsfähige Produktversion am Ende eines jeden Sprints, welche die im Sprint Backlog enthaltenen Anforderungen erfüllt (ebd.). Sobald ein Inkrement die erforderliche Qualität erlangt, entspricht es der „Definition of Done“ und gilt als potentiell auslieferbar (ebd.). Im Rahmen eines Sprints können ein oder mehrere Inkremente entwickelt werden (ebd.).

Das Scrum Team stellt eine geschlossene Einheit dar, welche sich ohne Hierarchien oder Teilteams auf die Umsetzung eines Ziels (Produktziel) fokussiert (Schwaber und Sutherland, 2020, S. 5). Das interdisziplinäre Team ist durch die Organisation befähigt und aufgebaut, seine Arbeit vollständig selbst zu organisieren und besteht üblicherweise aus bis zu zehn Personen (ebd.). Scrum Teams bestehen aus einem Scrum Master, einem Product Owner und Entwickler:innen (ebd.). Die Aufgabe der Entwickler:innen ist es, die Items aus dem Product Backlog in auslieferbare Inkremente umzusetzen und am Ende eines Sprints zu übergeben (Schwaber und Sutherland, 2020, S. 5; Wintersteiger, 2015, S. 52). Die Entwickler:innen sind dazu befähigt, ihre Arbeit selbst zu managen und bestimmen dazu gemeinsam mit dem Product Owner im Vorwege, was als fertige Produktversion gilt und demnach der Definition of Done entspricht (Schwaber und Sutherland, 2020, S. 5; Franken, 2014, S. 63). Der Product Owner ist verantwortlich für die Wertmaximierung des Produkts, das Management des Product Backlogs und die Arbeit der Entwickler:innen (Schwaber und Sutherland, 2020, S. 5 f.). Das Management des Product Backlogs umfasst unteranderem das Entwickeln des Produktziels, das Erstellen der Einträge und Festlegen ihrer Reihenfolge und das Sicherstellen von Transparenz, Sichtbarkeit und Verständnis (ebd.). Der Scrum Master dient als „True Leader“ sowohl dem Scrum Team als auch der Organisation, ohne jegliche Weisungsbefugnis im klassischen Sinne (Schwaber und Sutherland, 2020, S. 6 f.). Er verantwortet die Einführung und Effektivität von Scrum, unterstützt, Scrum Theorie und Praxis zu verstehen und Teampraktiken stetig zu verbessern (ebd.). Als Coach nimmt der Scrum Master eine nicht-disziplinarische Führungsrolle ein und unterstützt das Team in Selbstmanagement und Zusammenarbeit, beseitigt Hindernisse und stellt die Durchführung produktiver Scrum-Ereignisse innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens („Timebox“) sicher (ebd.). Dazu zählt auch das Beseitigen von Barrieren („Impediments“), die das Team an der effektiven Umsetzung der Anforderungen hindern (ebd.). Dies können z. B. mangelnde Fähigkeiten, Kommunikationsprobleme oder Herausforderungen durch andere Organisationseinheiten sein (Wintersteiger, 2015, S. 56). Den Product Owner unterstützt der Scrum Master bei der Definition des Produktziels und dem Backlog-Management (Schwaber und Sutherland, 2020, S. 7). Durch Schulungen und das Abbauen von Barrieren zwischen Stakeholdern unterstützt er die Organisation in der Einführung von Scrum (ebd.).

Das Framework nutzt regelmäßige Events, um die Notwendigkeit von Meetings zu minimieren und trotzdem einen regelmäßigen Austausch zu schaffen (Schwaber und Sutherland, 2020, S. 7). Innerhalb eines Sprints finden alle vier Events statt (ebd.). Sie dienen dem Überprüfen und Anpassen der Artefakte und ermöglichen die erforderliche Transparenz (ebd.). Jeder Sprint beginnt mit einem Sprint Planning, an dem alle Mitglieder des Scrum Teams teilnehmen (Schwaber und Sutherland, 2020, S. 8). In diesem Event wird der bevorstehende Sprint geplant (ebd.). In jedem Sprint Planning wird besprochen, welchen Mehrwert der Sprint den Stakeholdern bietet und wie das Sprintziel definiert werden soll (ebd.). Daraus leitet sich ab, welche Einträge aus dem Product Backlog die Entwickler:innen im anstehenden Sprint realisieren können (ebd.). Im Anschluss planen die Entwickler:innen alle notwendigen Schritte, um das Sprintziel zu erreichen und das Inkrement im Sinne der Definition of Done innerhalb des Sprints fertigzustellen (ebd.). Ergebnis des Sprint Plannings ist ein Sprint Backlog, welches sich aus dem Sprintziel, den aus dem Product Backlog ausgewählten Einträgen und der Vorgehensweise zur Fertigstellung des Inkrements zusammensetzt (ebd.). Sobald die Entwickler:innen in die Umsetzung gehen, findet an jedem Arbeitstag ein Daily Scrum statt (Schwaber und Sutherland, 2020, S. 9). Das 15-minütige Event, welches in erster Linie für die Entwickler:innen stattfindet, dient dem Austausch und Abgleich des Teams in Hinblick auf das Sprintziel (ebd.). Ziel des Daily Scrums ist es, gemeinsam einen umsetzbaren Plan für den Arbeitstag zu erstellen (ebd.). Bei Bedarf kann die geplante Arbeit der Entwickler:innen justiert werden, indem sie das Sprint Backlog anpassen (ebd.). Das Sprint Review stellt das vorletzte Events eines Sprints dar (Schwaber und Sutherland, 2020, S. 9). Im Sprint Review stellt das Scrum Team das Ergebnis des Sprints den Stakeholdern vor (ebd.). Anschließend wird gemeinsam der Fortschritt in Richtung Produktziel diskutiert und weitere Schritte unter Beachtung von aktuellen Umfeldveränderungen geplant (ebd.). Durch die Sprint Retrospektive wird ein Sprint abgeschlossen (Schwaber und Sutherland, 2020, S. 10). In ihr diskutiert das Team, wie Qualität und Effektivität der Zusammenarbeit zukünftig gesteigert werden können (ebd.). Das Team lässt den aktuellen Sprint Revue passieren und überprüft, wie seine Zusammenarbeit verlief, Werkzeuge genutzt und die Definition of Done umgesetzt wurde (ebd.). Es werden die hilfreichsten Veränderungen identifiziert, um die Team-Effektivität so für die zukünftige Zusammenarbeit zu steigern (ebd.).

Fügt man die einzelnen Komponenten zusammen und betrachtet den Ablauf chronologisch, lässt sich das Framework folgendermaßen zusammenfassen (Abb. 1): Am Anfang eines jeden Sprints liegt das Product-Backlog vor, dessen Items auf das Produktziel einzahlen. Im Sprint Planning definiert das Team das Sprintziel und erstellt das Sprint Backlog. Während der Entwicklung halten 15-minütige Daily Scrums das Team synchronisiert. Am Ende des Sprints erfolgt ein Review, in dem das entstandene Inkrement gemeinsam mit den Stakeholdern getestet und die nächsten Schritte in Richtung Produktziel besprochen werden. In der Retrospektive reflektiert das Team seine Zusammenarbeit, identifiziert Verbesserungen und schließt den Sprint ab.

Abbildung 1: Der Scrum-Prozess (Wörner, 2020, S. 20)

2.2.2 Position des Scrum Masters

Da der Scrum Master in dieser Arbeit von zentraler Bedeutung ist, erfolgt in diesem Abschnitt eine detaillierte Auseinandersetzung mit dieser Position.

Neben der Beschreibung im Scrum Guide stellen die „6 Stances of a Scrum Master“ von Overeem (2022) einen strukturierten Überblick über die Aufgaben eines Scrum Masters dar. Um das Potential ihrer Position zu maximieren, sollten sie in ihrer Arbeit als Scrum Master laut Overeem sechs verschiedene Haltungen einnehmen können. Als „Facilitator“ (Moderierender) schafft der Scrum Master eine Bühne für die Zusammenarbeit und setzt klare Grenzen innerhalb derer das Team zusammenarbeiten kann (Bass, 2014, S. 10 ff.; Overeem, 2022, S. 8). Er unterstützt das Team bei der Entscheidungsfindung und dabei, dysfunktionale Verhaltensweisen und unproduktive Haltungen zu erkennen und anzusprechen (Overeem, 2022, S. 8). Coacht der Scrum Master ein Teammitglied in Bezug auf seine Denkweise und sein Verhalten, das Scrum Team bei der kontinuierlichen Verbesserung und die Organisation bei der Zusammenarbeit mit dem Scrum Team, nimmt er die Rolle des „Coaches“ ein (Ereiz und Mušić, 2019, S. 328; Overeem, 2022, S. 6). In der Rolle des „Mentors“ teilt der Scrum Master sein Wissen und seine Erfahrungen mit dem Team (Ereiz und Mušić, 2019, S. 328; Overeem, 2022, S. 7). Da er selbst fachlich nicht für jedes Anliegen oder Individuum der beste Mentor ist, geht er mit offenem Blick für potentielle Schüler:in-Mentor:in-Beziehungen durch die Welt und versteht diese auch aufzubauen (Overeem, 2022, S. 7). Ziel soll es sein, ein starkes Team aufzubauen und jeden Einzelnen in seiner persönlichen Entwicklung zu unterstützen (ebd.). Als „Teacher“ (Lehrender) stellt der Scrum Master sicher, dass Scrum, relevante Tools und Methoden verstanden und angewendet werden und die Möglichkeit, zu Scheitern und aus Fehlern zu lernen, einzuräumen (Bass, 2014, S. 10 ff.; Ereiz und Mušić, 2019, S. 328; Overeem, 2022, S. 3). Als „Impediment Remover“ (Hindernisbeseitiger) beseitigt der Scrum Master jegliche Hindernisse, die die Effektivität und den Fortschritt des Scrum Teams negativ beeinträchtigen und berücksichtigt dabei, die Selbstorganisation der Entwickler:innen zu respektieren und eine Balance zwischen Verhüten und Beseitigen zu finden (Bass, 2014, S. 10 ff.; Ereiz und Mušić, 2019, S. 328; Overeem, 2022, S. 5). Oberstes Ziel des Scrum Masters als „Change Agent“ (Treiber des Wandels) ist es, sich für ein Umfeld einzusetzen, in dem Scrum Teams optimal arbeiten und sich entfalten können (Overeem, 2022, S. 9). Indem der Scrum Master als Change Agent für die durch Scrum aufgedeckten Engpässe und Herausforderungen Unterstützung mobilisiert treibt er die Organisation im Sinne der Agilität voran (ebd.). Die dienende Führung des Scrum Masters, in der er als Servant Leader ein Umfeld schafft, in dem Teamarbeit gefördert wird und sich Individuen entfalten können, stellt für Overeem (2022, S. 10) das Rückgrat der Position dar. Er beschreibt Servant Leadership als eine dauerhafte Einstellung eines Scrum Masters, unabhängig von der Haltung, welche er situativ einnimmt (ebd.).

Mit zunehmender Sicherheit innerhalb des Scrum Teams verlagert sich der Fokus des Scrum Masters auf das Implementieren und Optimieren agiler Prozesse in der Gesamtorganisation, oft, ohne im direkten Blickfeld seines Teams zu agieren (Stroh, 2023, S. 2). Trotz dieser Aufgabenvielfalt ist die Arbeit von Scrum Mastern sehr subtil und sie müssen sich ihr Ansehen häufig erarbeiten (Ereiz und Mušić, 2019, S. 328; Stroh, 2023, S. 6). Wird die Position entsprechend des Scrum Guides ausgeführt, nehmen Scrum Master ihrem Team viel unsichtbare Arbeit ab, wodurch es effizienter und konzentrierter arbeiten kann (Ereiz und Mušić, 2019, S. 328). Dies ist auch ein Grund dafür, dass die Aktivitäten des Scrum Masters und ihr Umfang oft unbemerkt bleiben oder unterschätzt werden (ebd.).

Die Praxis zeigt, dass die Position des Scrum Masters vom Scrum Guide und der ursprünglichen Vision immer häufiger abweicht (Noll et al., 2017, S. 3; Shastri, Hoda und Armor, 2021, S. 5). Overeem (2017, S. 4) beschreibt, dass die Position des Scrum Masters zunehmend missverstanden werde. Sie treten oft als „Team-Assistenten“ oder „Vorsitzende“ auf, in dem sie überwiegend die Events planen, Notizen anfertigen und an ihre Führungskraft berichten (ebd.). Ihre Aufgaben beschränken sich oft auf Banalitäten, welche meist im Verantwortungsbereich Anderer liegen, wie z. B. die Terminkoordinierung. (Stroh, 2023, S. 9). Stoisch den Scrum Guide befolgen, ohne Einfühlungsvermögen für die aktuelle Situation des Teams und des Kontexts zu haben, oder die Aufgaben einer „klassische“ Führungskraft ausführen, ohne dem Team dabei zu dienen, zeugt laut Overeem (2017, S. 4) ebenfalls von einem falschen Verständnis der Position.

Vor diesem Hintergrund nehmen viele Organisationen die Notwendigkeit eines Scrum Masters als vollwertigen Bestandteil eines Scrum Teams nicht wahr, sondern übertragen seine Verantwortlichkeiten als zusätzliche Aufgabe an Projektmanager:innen, Entwickler:innen oder Führungskräfte (Ereiz und Mušić, 2019, S. 325; Noll et al., 2017, S. 3; Stroh, 2023, S. 9). Dies kann den Eindruck erwecken, dass die Position des Scrum Masters nicht anerkannt und ausreichend geschätzt wird (Ereiz und Mušić, 2019, S. 325 ff.). Eine Doppelrolle, die auf der einen Seite möglicherweise eine starke Weisungsbefugnis umfasst, birgt Konfliktpotential und kann zu Unsicherheiten innerhalb des Teams sowie Interessenskonflikten führen (Noll et al., 2017, S. 12; Stroh, 2023, 9 ff.). Noll et al. (2017, S. 3) führen das Vermischen der Positionen größtenteils darauf zurück, dass Organisationen die klassische Rolle des Projektmanagers einfach in die des Scrum Masters umwandeln.

In einer 2019 durchgeführten Studie von Ereiz und Mušić, die sowohl quantitative als auch qualitative Daten von Mitarbeitenden aus Unternehmen untersuchte, die Scrum nutzen, stimmten fast 91 % der Aussage zu, dass Scrum Master wichtig für den Erfolg des Frameworks seien. Die Ergebnisse ihrer Studie deuten darauf hin, dass Scrum-Projekte eher scheitern, wenn das Team keinen zugewiesenen Scrum Master besitzt, oder die Aufgabe in einer Doppelrolle ausgeführt wird (Ereiz und Mušić, 2019, S. 328). Auch Bass kam in einer 2014 (S. 13) durchgeführten Studie zu der Schlussfolgerung, dass Scrum Master eine entscheidende Rolle für die Zielerreichung des Teams einnehmen. Sie sind vor allem dann eine fundamentale Voraussetzung für den Erfolg von Scrum, wenn Teams nicht über ausreichend Erfahrung mit den Praktiken und Artefakten verfügen (Ereiz und Mušić, 2019, S. 328). Ein weiterer Grund für die Einstellung vollwertiger Scrum Master liegt in der Notwendigkeit, organisationale Prozesse kontinuierlich zu verbessern (Ereiz und Mušić, 2019, S. 328; Stroh, 2023, S. 9 ff.). Dies wird unter anderem durch Missinterpretationen wie die zuvor erwähnte falsche Auffassung der Scrum Master-Position deutlich (ebd.). Nach dem Management sollten die Scrum Master die zentralen Treiber agiler Transformation innerhalb der Organisation sein (Ereiz und Mušić, 2019, S. 328). Vor diesem Hintergrund besteht ein erhöhter Bedarf an Scrum Mastern, welche das Framework nicht nur auf Teamebene, sondern auch auf Organisationsebene verstehen und umsetzen (Ereiz und Mušić, 2019, S. 328).

2.2.3 Effektivität von Scrum Teams

Laut Schwaber und Sutherland (2020, S. 6 f.) ist der Scrum Master für die Effektivität des Teams zuständig. Hierfür befähigt er das Scrum Team dazu, seine Praktiken innerhalb des Frameworks stetig zu optimieren (ebd.). Schwaber und Sutherland (2020, S. 5) gehen davon aus, dass kleinere Scrum Teams besser kommunizieren und produktiver sind und empfehlen, größere Teams zugunsten der Effektivität in mehrere zusammengehörige Teams mit gleichem Produktfokus zu reorganisieren.

Verwijs und Russo untersuchten 2021, welche Schlüsselfaktoren positiv zur Effektivität von Scrum Teams beitragen und wie diese miteinander zusammenhängen. Hierfür nutzten sie einen Mixed-Method-Ansatz, bei dem zunächst qualitative Daten aus 13 Fallstudien erhoben und anschließend eine quantitative Überprüfung der daraus resultierenden Theorie mit 1.193 Scrum Teams stattfand ( Verwijs und Russo, 2021, S. 2 ff.). Sie identifizierten fünf übergeordnete Faktoren, welche ausschlaggebend für die Effektivität von Scrum Teams sind: Reaktionsfähigkeit, Umgang mit Anliegen der Stakeholder, kontinuierliche Verbesserung, Teamautonomie und Unterstützung durch das Management ( Verwijs und Russo, 2021, S. 10 ff.). In Abbildung 2 sind die fünf Schlüsselfaktoren, dreizehn weitere Faktoren zweiter Ordnung und ihre Zusammenhänge untereinander zu sehen. Die Untersuchung legt nahe, dass das Zusammenspiel aus dem Grad der Berücksichtigung von Stakeholder-Anliegen und der Reaktionsfähigkeit des Teams ausschlaggebend für seine Effektivität ist ( Verwijs und Russo, 2021, S. 14). Verwijs und Russo (2021, S. 14) schlussfolgern, dass die effektivsten Scrum Teams diejenigen sind, welche eine Balance zwischen häufigem Produkt-Release und ausreichender Berücksichtigung der Stakeholder-Bedürfnisse finden. Dafür erforderlich sind wiederum ein hohes Maß an Teamautonomie, kontinuierlicher Verbesserung und Unterstützung des Managements (ebd.).

Abbildung 2: Standardisierte Faktorladungen und Pfadkoeffizienten für das Forschungsmodell zur Teameffektivität ( Verwijs und Russo, 2021, S. 10)

Selbstwirksamkeitserwartung (perceived self-efficacy, self-efficacy belief oder self-efficacy expectation) ist ein Konzept, welches seinen Ursprung in der sozial-kognitiven Lerntheorie von Albert Bandura (1977) findet und inzwischen eins der bedeutendsten Konstrukte der kognitiven Psychologie ist (Egger, 2022, S. 327; Rigotti, Schyns und, Mohr, 2008, S. 238). Die SWE beschreibt die persönliche Erwartung, aufgrund der eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten eine gewünschte Handlung selbstständig erfolgreich ausführen zu können (Bandura, 1977, S. 192 ff.; Egger, 2022, S. 328; Rigotti, Schyns und, Mohr, 2008, S. 238). Es kann auch als das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten beschrieben werden, spezifische Aufgaben oder Herausforderungen erfolgreich bewältigen zu können (Egger, 2022, S. 327; Rigotti, Schyns und, Mohr, 2008, S. 238; Stajkovic und, Luthans, 1998, S. 240). Dieses Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit ist selbst unter extremen Belastungen bzw. Krisen vorhanden (Egger, 2022, S. 328). Die optimistische Einschätzung der persönlichen Handlungsmöglichkeiten trotz Herausforderungen oder Barrieren führt einige Autor:innen dazu, eine hohe SWE als proaktives Coping zu betrachten (Egger, 2022, S. 328). Menschen, welche sich selbst als hoch wirksam wahrnehmen, sind dazu bereit, ausreichende Anstrengungen zu investieren, die bei erfolgreicher Ausführung zum Ziel führen (Stajkovic und, Luthans, 1998, S. 240). Im Gegensatz dazu neigen Personen mit geringer SWE dazu, ihre Anstrengungen frühzeitig aufzugeben und dadurch an der Aufgabe zu scheitern (Stajkovic und, Luthans, 1998, S. 240). Laut Kauffeld, Ochmann und Hoppe (2019, S. 335) trägt SWE nicht nur zur Entwicklung von Resilienz bei, sondern zeichnet hoch resiliente Menschen auch aus. Sie gehen davon aus, dass selbstwirksame Menschen durch ihre Überzeugung, Situationen durch das eigene Verhalten beeinflussen zu können und diese nicht einfach hinnehmen zu müssen, selten in eine Opferrolle verfallen (Kauffeld, Ochmann und Hoppe, 2019, S. 335). Empirische Untersuchungen zeigen, dass Menschen, welche sich selbst als wirksam wahrnehmen, einen höheren beruflichen Erfolg verzeichnen (Egger, 2022, S. 327). So konnten Stajkovic und Luthans (1998, S. 255) einen direkten Zusammenhang zwischen der SWE und der beruflichen Leistung feststellen. Dabei wirken laut Egger (2022, S. 327) Selbstwirksamkeit und Handlungsergebnisse zirkulär. Dies bedeutet, dass Menschen mit einer höheren SWE höhere Ansprüche an sich selbst haben, und somit auch herausfordernde Aufgaben suchen (ebd.). Zufriedenstellende Ergebnisse führen zu Bestätigung und erhöhen die persönliche SWE (ebd.). Moderiert wird der positive Zusammenhang zwischen der SWE und beruflicher Leistung unter anderem durch die Schwierigkeit der Aufgabe (Stajkovic und, Luthans, 1998, S. 255). Judge und Bono (2001) konnten zudem signifikante Zusammenhänge der SWE mit der Arbeitszufriedenheit von Beschäftigten feststellen. Eine hohe Arbeitszufriedenheit wiederum hängt negativ mit Absentismus und Fluktuation von Mitarbeitenden zusammen sowie positiv mit ihrer Bindung an die Organisation (Kauffeld und Schermuly, 2019, S. 245).

Konzeptionell lässt sich zwischen allgemeiner und kontextabhängiger SWE unterscheiden. Während die allgemeine SWE alle Lebensbereiche umfasst und als Aggregat verschiedener SWE unterschiedlicher Bereiche verstanden wird (Schwarzer, 2004, S. 18; Sartow, 1999, S. 13), bezieht sich die kontextabhängige SWE auf bestimmte Lebens- bzw. Tätigkeitsbereiche (Rigotti, Schyns und, Mohr, 2008, S. 239). Das Konzept der beruflichen SWE (professional self-efficacy oder occupational self-efficacy) beschreibt das persönliche Empfinden einer Person, die mit ihrem Beruf verbundenen Aufgaben erfolgreich erfüllen zu können und korreliert positiv mit der allgemeinen SWE (Knispel et al., 2021, S. 6; Rigotti, Schyns und, Mohr, 2008, S. 239). Metaanalytische Studien zeigen, dass eine stark ausgeprägte berufliche SWE mit hohem Selbstbewusstsein, einer gefestigten beruflichen Identität, Unterstützung durch Kolleg:innen, positiven Karriereerwartungen und geringer karrierebezogener Unentschlossenheit einhergeht (Choi et al., 2012, S. 448 ff.). Zudem wiesen Shoji et al. (2015) nach, dass Selbstwirksamkeit eine schützende Funktion gegen die Entstehung von arbeitsbezogener Erschöpfung einnimmt.

3.1 Organisationale Unterstützung und Teamidentifikation als Antezedenzien für berufliche Selbstwirksamkeitserwartung

Laut der Theorie der organisationalen Unterstützung von Eisenberger et al. (1986) entwickeln Mitarbeitende eine allgemeine Vorstellung davon, inwieweit die Organisation ihre Beiträge schätzt und sich um ihr Wohlergehen kümmert. Diese Vorstellung wird auch als „wahrgenommene organisationale Unterstützung“ bezeichnet (Eisenberger et al., 1986; Kurtessis et al., 2017, S. 1855). Wird Unterstützung durch die Organisation empfunden, setzt dies einen sozialen Tauschprozess in Gang, bei dem sich die Mitarbeitenden verpflichtet fühlen, die Organisation bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen und sie erwarten, dass verstärkte Anstrengungen zu größeren Belohnungen führen (Kurtessis et al., 2017, S. 1855). Zusätzlich führt das Empfinden organisationaler Unterstützung zu einer stärkeren Identifikation und einem höheren Engagement gegenüber der Organisation, einem höheren psychologischen Wohlbefinden und einem stärkeren Wunsch, zum Organisationserfolg beitragen zu wollen (Kurtessis et al., 2017, S. 1855). Kurtessis et al. (2017, S. 1878 ff.) konnten ebenfalls einen Zusammenhang zwischen wahrgenommener organisationaler Unterstützung und der Arbeitszufriedenheit, der beruflichen SWE und der Work-Life-Balance feststellen. Es existieren zudem negative Zusammenhänge mit beruflichem Stress, Burnout und Work-Family-Konflikten (ebd.). Kurtessis et al. (2017, S. 1879) schlussfolgern, dass unterstützende Führungskräfte und günstige Arbeitsbedingungen, Mitarbeitende eine erhöhte organisationale Unterstützung empfinden lassen. Daraus resultiert, dass Mitarbeitende tendenziell zufriedener sind, Bedrohungseinschätzungen verringert werden, und sich dies positiv auf den Umgang mit Stress auswirken kann (ebd.).

Wie zuvor beschrieben, kann das Empfinden organisationaler Unterstützung und Unterstützung durch die Führungskraft zur Reduktion von arbeitsbezogenem Stress führen (Kurtessis et al., 2017, S. 1878). Auf Basis dessen könnte angenommen werden, dass dies zur Stärkung des Selbstvertrauens und so zur Stärkung der beruflichen SWE von Mitarbeitenden führen kann. Der Zugang zu Ressourcen für Mitarbeitende kann auch als eine Möglichkeit organisationaler Unterstützung verstanden werden (Aubé, Rousseau und Morin, 2007, S. 480 f.). Die Möglichkeit, an Trainings und Weiterbildungen teilzunehmen, ermöglicht Mitarbeitenden, ihre beruflichen Kompetenzen zu entwickeln und dadurch ihre Leistungen zu verbessern (Bakker und Demerouti, 2018, S. 6). Dies könnte das Vertrauen in ihre Fähigkeit, berufliche Aufgaben erfolgreich zu bewältigen, ebenfalls positiv beeinflussen.

Die Theorie der sozialen Identität von Tajfel und Turner (1986) beschreibt das menschliche Selbstkonzept. Eine zentrale Annahme besteht darin, dass das menschliche Selbstkonzept nicht nur durch die persönliche Identität („Ich“), sondern auch durch die Gruppen definiert wird, denen man sich zugehörig fühlt („Wir“) (Tajfel und Turner, 1986; Morf, 2023, S. 154 f.). Die Theorie beschreibt, dass Menschen Selbstkenntnis und Sinn auch durch die Mitgliedschaft in einer Gruppe ableiten können (Morf, 2023, S. 154 f.). Wendet man die soziale Identitätstheorie auf Teams in Organisationen an, kann man Teamidentifikation als die subjektiv wahrgenommene emotionale Verbundenheit des Individuums mit dem Team, dem es angehört, definieren (Bachmann und Quispe Bravo, 2021, S. 324). Die Identifikation mit dem Team wirkt sich positiv auf die Kongruenz individueller und Teamziele aus und fördert die intrinsische Motivation des Teammitglieds (Bachmann und Quispe Bravo, 2021, S. 324). Hinzu kommt, dass Teamidentifikation in positivem Zusammenhang mit Intragruppenkohäsion, Kooperation und Altruismus steht (Bachmann und Quispe Bravo, 2021, S. 324). Zusätzlich steigert die Identifikation mit dem Team die Lernmotivation und das Lernverhalten der einzelnen Teammitglieder und trägt so insgesamt zu einer besseren Teamleistung bei (Bachmann und Quispe Bravo, 2021, S. 324).

Die sozialkognitive Lerntheorie von Bandura geht davon aus, dass Menschen sich ihr (berufliches) Verhalten zu einem großen Teil durch das Lernen am Modell aneignen (Nerdinger et al., 2019, S. 706). Vor dem Hintergrund einer gesteigerten Motivation zu Lernen und einem gesteigerten Lernverhalten bei hoher Teamidentifikation, könnte das Beobachten erfolgreicher Teammitglieder und das Nachahmen ihrer Verhaltensweisen, die individuellen beruflichen Kompetenzen und so die berufliche SWE eines Individuums steigern. Die erhöhte Kooperation innerhalb Teams könnte durch die soziale Unterstützung untereinander ebenfalls das Selbstvertrauen und die SWE der Mitglieder stärken.

Vor diesem Hintergrund kann die Annahme getroffen werden, dass die wahrgenommene organisationale Unterstützung und die Teamidentifikation Antezedenzien für die berufliche SWE sein könnten. Diese Zusammenhänge sollen im weiteren Verlauf der Arbeit überprüft werden.

3.2 Bleibeabsicht als positive Folge beruflicher Selbstwirksamkeitserwartung

Die Arbeitszufriedenheit ist häufig der Grund für Überlegungen, den Arbeitgeber zu wechseln (Kauffeld und Schermuly, 2019, S. 254 f.). Bei der Suche nach einem Neuen, sind Mitarbeitende, welche mit ihrer aktuellen Arbeit unzufrieden sind, besonders geneigt, auch tatsächlich den Arbeitsplatz zu wechseln (ebd.). Wie in Kapitel drei bereits dargestellt, konnte ein positiver Zusammenhang zwischen der SWE und Arbeitszufriedenheit wissenschaftlich nachgewiesen werden (Judge und Bono, 2001, S. 80). Eine hohe Arbeitszufriedenheit führt zu einer stärkeren Bindung der Mitarbeitenden an die Organisation (Kauffeld und Schermuly, 2019, S. 245). Jyoity (2013, S. 79) konnte in einer Studie belegen, dass die Absicht, die Organisation zu verlassen (Intention to leave) negativ mit der Arbeitszufriedenheit zusammenhängt. Auf Basis dieser Zusammenhänge liegt es nahe, dass ein positiver Zusammenhang zwischen beruflicher SWE und Arbeitszufriedenheit herrschen könnte, welcher die organisationale Bindung stärkt und so die Bleibeabsicht von Mitarbeitenden erhöht. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Absicht, die Organisation verlassen zu wollen, durch eine hohe berufliche SWE verringert werden könnte.

3.3 Bedeutung beruflicher Selbstwirksamkeitserwartung für Scrum Master

In diesem Forschungsvorhaben steht die berufliche SWE von Scrum Mastern im Mittelpunkt. Wie bereits in der Einleitung dargelegt, ist die Arbeit des Scrum Masters ist oft nicht auf Anhieb sichtbar, da er seinem Team unsichtbare Arbeitslasten abnimmt, sodass dieses ungestört und konzentriert an der Produktentwicklung arbeiten kann (Ereiz und Mušić, 2019, S. 328). Die subtile Arbeit von Scrum Mastern bleibt für Außenstehende häufig unbemerkt (Ereiz und Mušić, 2019, S. 328). Viele Organisationen erkennen daher die Notwendigkeit von Scrum Mastern nicht und übertragen stattdessen ihre Aufgaben an ein reguläres Teammitglied, Projektmanager oder eine Führungskraft (Ereiz und Mušić, 2019, S. 325). Unter diesen Umständen entsteht nicht selten der Eindruck, dass die Arbeit des Scrum Masters als entbehrlich angesehen wird (Ereiz und Mušić, 2019, S. 325). Dieser Umstand wird durch verbreitete Aussagen wie: „All the cool stuff is done by Agile Coaches; as a Scrum Master you’re stuck within your Scrum Team.” und „No, don’t change it to Scrum Master, you’ll get paid less!” verdeutlicht (Overeem, 2017, S. 7). Solche Aussagen unterstreichen die Wahrnehmung, dass die Position des Scrum Masters häufig weniger wertgeschätzt und weniger attraktiv wahrgenommen wird als andere agile Rollen. Das Gefühl von Geringschätzung und Unsichtbarkeit kann zu Unzufriedenheit, Frustration und nicht selten zur Kündigung führen (Kauffeld und Schermuly, 2019, S. 244 ff.). Eine hohe berufliche SWE kann Scrum Mastern dabei helfen, trotz negativer Emotionen durch Unsichtbarkeit oder Geringschätzung motiviert und zufrieden zu bleiben, indem sie das Vertrauen in ihre Fähigkeiten bewahren und sich des Wertes ihrer Arbeit bewusst sind. Zusätzlich können negative Emotionen durch eine hohe berufliche SWE verringert werden, da Scrum Master trotz dieser Umstände aus einem stark ausgeprägten Selbstbewusstsein schöpfen können. Eine hohe berufliche SWE könnte demnach die Wahrscheinlichkeit von Unzufriedenheit und Kündigungen bei Scrum Mastern verringern.

Die berufliche SWE korreliert positiv mit dem Selbstbewusstsein eines Individuums (Choi et al., 2012, S. 448 ff.). Dies kann Scrum Mastern mit hoher beruflicher SWE dabei helfen, ihre Position erfolgreicher auszufüllen, indem sie selbstbewusst Herausforderungen als Impediment Remover meistern, das Scrum Team vor externen Störfaktoren abschirmen und nach außen hin vertreten, sowie als Change Agent gemeinsam mit dem Management selbstbewusst die agile Transformation innerhalb der Organisation vorantreiben.

Verwijs und Russo (2021, S. 4) identifizierten die Unterstützung durch das Management als wesentlichen Einflussfaktor für die Effektivität von Scrum Teams (Abb. 2). Ein hohes Maß an Unterstützung wirkt sich positiv auf die Autonomie des Scrum Teams aus und fördert kontinuierliche Verbesserung ( Verwijs und Russo, 2021, S. 12). Die Arbeit im agilen Umfeld ist von Selbstorganisation, Autonomie und einem flexiblen Rollenverständnis geprägt (Bachmann und Quispe Bravo, 2021, S. 321; Kauffeld und Sauer, 2019, S. 41 f.; Wintersteiger, 2015, S. 20). Die Autonomie des Teams trägt laut Verwijs und Russo (2021, S. 10 ff.) zur Effektivität bei, indem sie ebenfalls die kontinuierlichen Verbesserung vorantreibt ( Verwijs und Russo, 2021, S. 10 ff.). Allerdings kann Autonomie am Arbeitsplatz zu emotionaler Erschöpfung führen, insbesondere bei Arbeitnehmenden mit geringer SWE (Grau, Salanova und Peiró, 2001, S.72; Shoji et al., 2015, S. 14 f.). Weisen Scrum Master jedoch eine hohe berufliche SWE auf, liegt es nahe, dass sie die Unterstützung durch das Management effektiv nutzen, die Autonomie innerhalb des Teams fördern und die Effektivität maximieren können, ohne dabei emotional auszubrennen.

In diesem Kapitel werden die Forschungsfrage und die daraus abgeleiteten Hypothesen erläutert. Im Anschluss wird die Methode vorgestellt, die zur Beantwortung der Forschungsfrage und zur Überprüfung der Hypothesen herangezogen wird. Dabei wird unter anderem auf die Operationalisierung der Variablen, die Fragebogenentwicklung und die Datenerhebung und -analyse eingegangen.

4.1 Forschungsfrage und Hypothesen

In den vorangegangenen Kapiteln wurden die Konstrukte berufliche SWE, organisationale Unterstützung, Teamidentifikation und Bleibeabsicht sowie deren Zusammenhänge und die Bedeutung der beruflichen SWE für die Position des Scrum Masters beschrieben. Im weiteren Verlauf gilt es, dies in einer Forschungsfrage zusammenzuführen und Hypothesen zur Beantwortung dieser herzuleiten. Aus den vorherigen Kapiteln ergibt sich die Frage, ob die die wahrgenommene organisationale Unterstützung und die Teamidentifikation tatsächlich mit der beruflichen SWE von Scrum Mastern zusammenhängen. Die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit lautet daher: „Inwiefern haben die organisationale Unterstützung und die Teamidentifikation einen Einfluss auf die berufliche SWE von Scrum Mastern in agilen Teams?“. Der in Kapitel 2 beschriebene agile Reifegrad einer Organisation dient in dieser Studie als Kontrollvariable. Von zusätzlichem Interesse ist, ob die berufliche SWE von Scrum Mastern auch mit ihrer Bleibeabsicht zusammenhängt. Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurde sie in vier Hypothesen (H1-H4) und dazugehörige Nullhypothesen (H0) überführt. Die Hypothesen H1-H4 und ihre dazugehörigen Nullhypothesen stehen dabei in direktem Widerspruch zueinander, sodass nur eine der beiden bestätigt werden kann. Anders ausgedrückt bedeutet dies: Können die im Vorfeld formulierten Annahmen nicht bestätigt werden, gilt automatisch die Nullhypothese. Im Folgenden werden die Hypothesen systematisch hergeleitet.

H1 Je höher die erlebte organisationale Unterstützung, desto höher die berufliche Selbstwirksamkeitserwartung von Scrum Mastern.

Basierend auf der Theorie der organisationalen Unterstützung von Eisenberger et al. (1986) entwickeln Mitarbeitende eine Vorstellung davon, wie sehr ihre Beiträge von der Organisation geschätzt werden und wie sich um ihr Wohlbefinden gekümmert wird (Kurtessis et al., 2017, S. 1855 ff.). Empfinden Mitarbeitenden eine hohe organisationale Unterstützung hat dies einen positiven Einfluss auf ihr Engagement, ihr Wohlbefinden und ihre Arbeitszufriedenheit (ebd.). Unterstützende Arbeitsbedingungen und Führung reduzieren Stress und Unsicherheit, was das Selbstvertrauen stärkt (ebd.). Zudem verbessert Unterstützung in Form von Trainings und Weiterbildungen die beruflichen Kompetenzen (Aubé, Rousseau und Morin, 2007, S. 480 f.; Bakker und Demerouti, 2018, S. 6). Hieraus ergibt sich die Annahme, dass das Empfinden organisationaler Unterstützung die berufliche SWE von Scrum Mastern positiv beeinflusst.

H2 Je höher die Teamidentifikation, desto höher die berufliche Selbstwirksamkeitserwartung von Scrum Mastern.

Die theoretischen Grundannahmen dieser Arbeit auf Grundlage der Theorie der sozialen Identität von Tajfel und Turner (1986) beinhalten, dass Menschen ihr Selbstkonzept auch durch die Zugehörigkeit zu Gruppen definieren (Morf, 2023, S. 154 f.). In Organisationen führt eine hohe Teamidentifikation zu höherer Lernmotivation, besserer Zusammenarbeit und gesteigertem Lernverhalten (Bachmann und Quispe Bravo, 2021, S. 324). Laut Banduras sozialkognitiver Lerntheorie lernen Menschen durch das Beobachten und Nachahmen erfolgreicher Modelle (Nerdinger et al., 2019, S. 706). Daher wird erwartet, dass eine hohe Teamidentifikation durch verstärkte soziale Unterstützung und Nachahmung erfolgreicher Verhaltensweisen die berufliche SWE von Scrum Mastern erhöhen kann.

H3 Je höher der erlebte agile Reifegrad einer Organisation, desto höher die berufliche Selbstwirksamkeitserwartung von Scrum Mastern.

Besitzt eine Organisation eine hohe agile Reife geht die mit einer besser etablierten und effizienteren agilen Arbeitsweise einher (Jungnickel, Minge und Thüring, 2020, S. 320 ff.). Ein Unternehmensleitbild, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt, indem es auf hohe allgemeine Transparenz, Selbstorganisation der Mitarbeitenden und Kundenzentrierung setzt zeugt von einem hohen agilen Reifegrad (ebd.). Ein solches agiles Umfeld schafft die Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Arbeit von Scrum Mastern. Vor dem Hintergrund einer agile Arbeitsumgebung und eines unterstützenden Arbeitsklimas wird angenommen, dass ein positiver Zusammenhang zwischen der agilen Reife einer Organisation und der beruflichen SWE von Scrum Mastern besteht.

H4 Je höher die berufliche Selbstwirksamkeitserwartung von Scrum Master, desto höher ihre Bleibeabsicht.

Da eine hohe berufliche SWE positiv mit Arbeitszufriedenheit korreliert (Judge und Bono, 2001; S. 80) und zufriedene Mitarbeitende weniger geneigt sind, die Organisation zu verlassen (Jyoity, 2013, S. 79), liegt die Annahme nahe, dass eine hohe berufliche SWE die Bleibeabsicht von Scrum Mastern erhöht.

Die folgende Abbildung 3 bildet das Forschungsmodell ab, welches der Arbeit zugrunde liegt und visualisiert die zuvor hergeleiteten Hypothesen.

Abbildung 3: Forschungsmodell (eigene Darstellung)

4.2 Methode

Dieser Abschnitt beinhaltet die Operationalisierung der Konstrukte, die Entwicklung des Fragebogens, die Auswahl der Stichprobe, die Datenerhebung sowie die Datenaufbereitung und -analyse. Für diese Studie wurden mehrere theoretische Konzepte verwendet, die zentrale Bestandteile des Forschungsmodells bilden und für die Überprüfung der Hypothesen und damit für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant sind. Um diese Konzepte messbar zu machen, wurden etablierte Verfahren eingesetzt, die im Folgenden genauer erläutert werden.

Berufliche Selbstwirksamkeitserwartung

„A Short Version of the Occupational Self-Efficacy Scale” von Rigotti, Schyns und Mohr (2008) misst die berufliche SWE von Individuen. Die Skala umfasst sechs Items (z. B. „Wenn ich bei der Arbeit mit einem Problem konfrontiert werde, habe ich meist mehrere Ideen, wie ich damit fertig werde.“) und weist ein Cronbachs Alpha von α = .87 auf. Antwortende sollen auf einer sechsstufigen Antwortskala entscheiden, inwieweit die Aussage auf sie zutrifft (1 = Trifft überhaupt nicht zu bis 6 = Trifft voll und ganz zu).

Organisationale Unterstützung

Die empfundene organisationale Unterstützung der Antwortenden wurde mithilfe der Skala „Perceived Organisational Support – short version (POS-s)“ von Siebenaler und Fischer (2020) erfasst. Die aus acht Items bestehende Skala (z. B. „Selbst wenn ich den bestmöglichen Job machen würde, würde dies der Organisation nicht auffallen.“) verzeichnet ein sehr gutes Cronbachs Alpha von α = .91 und soll mittels siebenstufiger Antwortskala (1 = Stimme überhaupt nicht zu bis 7 = Stimme voll und ganz zu) beantwortet werden.

Teamidentifikation

Das Konstrukt der Teamidentifikation wurde mithilfe der Skala von Bachmann und Quispe Bravo (2021) operationalisiert. Diese besteht aus der „Group Identification Scale“ von Hinkle et al. (1989) und wurde von Bachmann und Quispe Bravo durch eigene Items ergänzt. Auf einer Antwortskala von 1 = Stimme überhaupt nicht zu bis 9 = Stimme voll und ganz zu sollen insgesamt zehn Items beantwortet werden (z. B. „Ich kann in diesem Team richtig aufblühen“). Die Skala weist eine gute interne Konsistenz von α = .87 auf.

Agiler Reifegrad

Der „Fragebogen für softwareentwickelnde Unternehmen zur internen Bestimmung des agilen Reifegrads“ (α = .90) von Jungnickel, Minge und Thüring (2020) erfasst die individuelle Einschätzung, inwieweit agile Prinzipien in der Organisation der antwortenden Person verankert sind. Mittels siebenstufiger Skala (1 = Stimme gar nicht zu bis 7 = Stimme voll und ganz zu) soll der Grad der Zustimmung angegeben werden. Die Skala umfasst fünf Subskalen, welche unterschiedliche Dimensionen der agilen Reife messen. Für diese Studie wurden die Dimensionen „Iterative Planung und Bereitstellung von Software“ (zehn Items, z. B. „Die technische Implementierung wird mindestens einmal im Monat ausführlich und kritisch getestet.“), „Agile Unternehmenskultur“ (fünf Items, z. B. „Weiterbildungswünsche werden stark unterstützt und gefördert.“), „Agile Arbeitsweise und Kundenbindung“ (fünf Items, z. B. „Primäres Ziel der Entwicklung ist es, das Produkt auf die Bedürfnisse des Kunden abzustimmen.“) sowie „Feedbackorientierte Mitarbeiterzentrierung“ (vier Items, z. B. „Die Feedbackkultur ermöglicht es jedem Einzelnen, sich kontinuierlich zu verbessern.“) als relevant erachtet. Die Dimension „Klassisches Projektmanagement“ (zwei Items) wurde zu Gunsten der Beantwortungsdauer nicht aufgenommen.

Bleibeabsicht

Die Skala „Intention to Leave” von Jyoiti (2013) misst die Absicht der Antwortenden, ihren Arbeitgeber zu verlassen. Die zwei Items „Du möchtest Deinen Arbeitsplatz wechseln“ und „Du möchtest eine andere Stelle mit gleichem Gehalt antreten.“ sollen auf einer fünfstufigen Antwortskala beantwortet werden, wobei 1 = Stimme gar nicht zu und 5 = Stimme voll zu bedeuten.

Zu Beginn der Fragebogenentwicklung wurden alle notwendigen Informationen festgelegt, durch welche sich schlussendlich die Forschungsfrage beantworten lässt. Ziel war es, einen prägnanten und verständlichen Fragebogen zu entwickeln, der alle relevanten Bereiche abdeckt. Er umfasst nicht ausschließlich die zuvor beschriebenen Verfahren, sondern beinhaltet zudem mehrere Items zu demografischen, Team- und Organisationsdaten, ein Item zur internen Zusammenarbeit mit weiteren Scrum Mastern innerhalb der Organisation (sofern zutreffend), zwei Items, welche das Angebot und die Möglichkeit zur Teilnahme an Weiterbildungsmöglichkeiten erfassen und abschließend zwei Freitextfragen, welche die persönliche Auffassung einer erfolgreichen beruflichen Laufbahn von Scrum Mastern und die Voraussetzungen dafür abfragen. Insgesamt umfasst der Fragebogen 63 Items (s. Anhang). Zu Beginn wurde ein Pretest durchgeführt und kleinere Anpassungen basierend auf dem erhaltenen Feedback vorgenommen. Die Zielpopulation umfasste alle Beschäftigten, die zum Zeitpunkt der Erhebung als Scrum Master oder Agile Coach tätig waren. Obwohl die theoretische Unterscheidung zwischen Scrum Master und Agile Coach klar definiert ist (Maximini und Pilster, 2023, S. 12), werden die Begriffe in der Praxis oft synonym verwendet, beispielsweise von der Bundesagentur für Arbeit (2023). Vor diesem Hintergrund wurde bei der Definition der Zielgruppe bewusst keine konkrete Differenzierung zwischen den Berufsbildern vorgenommen. Ein Filter am Anfang des Fragebogens stellte sicher, dass ausschließlich Scrum Master und Agile Coaches teilnehmen konnten. Die Teilnahme war insgesamt acht Wochen im Zeitraum Mai bis Juni 2024 möglich. Alle Proband:innen konnten die Umfrage unabhängig von Zeit und Ort über die Plattform TIVIAN online durchführen. Nach ca. zwei Wochen wurde angesichts der Teilnahmezahlen die Umfrage zusätzlich auf Englisch eingepflegt, sodass sich dadurch eine größere Grundgesamtheit ergab. Hierfür wurden alle Items ins Englische übersetzt und anschließend ins Deutsche rückübersetzt. Die Stichprobe wurde mittels Schneeballverfahren gezogen. Die Umfrage wurde zunächst innerhalb der Haufe Group sowie über das eigene Netzwerk gestreut. Zusätzlich wurde sie auf Social Media und in thematisch passenden Online-Foren veröffentlicht.

Die Datenbereinigung umfasste nicht nur den Filter um die berufliche Position als Scrum Master oder Agile Coach sicherzustellen, sondern auch das Entfernen von Teilnehmenden mit auffällig kurzer Bearbeitungszeit oder überwiegend unvollständigen bzw. unschlüssigen Angaben. Das Aufbereiten der Daten beinhaltete ebenfalls das Umcodieren aller invers gepolten Items. So wurden die invers gepolten Items eins und fünf der Skala zur organisationalen Unterstützung wurden vor der Auswertung umcodiert sowie beide Items der „Intention to Leave“-Skala, sodass eine Aussage zur Bleibeabsicht getroffen werden kann.

Die Auswertung der Daten wurde mit Hilfe von SPSS 28 durchgeführt. Eine Transformation zur Normalverteilung wurde nicht vorgenommen. Bei Fragebogendaten sei die Datentransformation laut Peters und Dörfler (2019, S. 316 ff.) eher eine Ausnahme, zusätzlich reagieren viele parametrische Verfahren robust auf die Verletzung der Normalverteilungsannahme. In der Literatur wird davon ausgegangen, dass für eine normalverteilte Mittelwertverteilung ein Stichprobenumfang von n > 30 benötigt wird (Bortz und Schuster, 2010, S. 87). Bei der Stichprobengröße dieser Studie von N = 107 ist dies als unproblematisch anzusehen.

Nachdem die deskriptive Untersuchung der Variablen und die Reliabilitätsanalyse der fünf Konstrukte erfolgte, wurden ihre Interkorrelationen betrachtet. Anschließend wurde die Datenanalyse im Hinblick auf die aufgestellten Hypothesen durchgeführt. Die Analyse der Zusammenhänge zwischen Teamidentifikation (H1), organisationaler Unterstützung (H2), agilem Reifegrad (H3) und der beruflichen SWE von Scrum Mastern wurde mit einer Regressionsanalyse durchgeführt, wobei die berufliche SWE jeweils als abhängige Variable fungierte. Die letzte Hypothese (H4) wurde ebenfalls mittels Regressionsanalyse getestet, wobei in diesem Fall die berufliche SWE als unabhängige und die Bleibeabsicht als abhängige Variable betrachtet wurde. Abschließend wurde ein Regressionsmodell geschätzt, welches den agilen Reifegrad als Kontrollvariable berücksichtigt und sicherstellen soll, dass die Ergebnisse bezüglich der Effekte von Teamidentifikation und organisationaler Unterstützung nicht durch die Variationen im agilen Reifegrad verzerrt werden. Das ermöglicht eine präzisere und validere Interpretation der Zusammenhänge zwischen den Hauptvariablen und der beruflichen SWE von Scrum Mastern.

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten quantitativen Analysen präsentiert. Ziel ist es, die gewonnenen Daten strukturiert darzustellen und die Forschungsfragen sowie Hypothesen zu überprüfen. Zunächst werden die deskriptiven Statistiken vorgestellt, um einen Überblick über die Stichprobe zu geben. Anschließend werden die Ergebnisse der Reliabilitätsanalysen der verwendeten Verfahren präsentiert, gefolgt von den Interkorrelationen zwischen den Hauptvariablen. Den Kern des Kapitels bilden die Regressionsanalysen zur Überprüfung der Hypothesen, welchen sich ein kurzer Exkurs zu den Freitextangaben zum Thema Karriere anschließt. Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung der relevanten Ergebnisse.

5.1 Deskriptive Daten

Das Gesamtsample der Umfrage umfasst 5.459 Impressionen. Insgesamt nahmen 140 Personen teil, von denen nach der Datenbereinigung 107 (N = 107) verblieben. Die Stichprobe besteht zu 48.60 % aus weiblichen und zu 50.47 % aus männlichen Proband:innen (n = 106), welche zwischen 27 und 62 Jahre alt sind (M = 43 Jahre, SD = 9.08, n = 106). Die meisten Teilnehmenden (63.55 %) sind im Bereich IT-Dienstleistungen beschäftigt, mit deutlichem Abstand folgen die Branchen Industrie (11.21 %) und Beratung (6.54 %) (n = 107). Rund drei Viertel (75.70 %) der Befragten sind in einer Organisation mit 250 oder mehr Mitarbeitenden beschäftigt, während 14.01 % in einer Organisation mit 50 bis 249 Mitarbeitenden arbeiten (n = 107). Tabelle 1 kann entnommen werden, dass das Team bei etwas mehr als der Hälfte sechs bis zehn Personen umfasst (n = 107). Die Teilnehmenden haben im Durchschnitt 7.69 Jahre Erfahrung mit agilen Methoden (SD = 4.60, n = 107).

Tabelle 1: Teamgröße in Personen (N = 107)

5.2 Beschreibung der erfassten Variablen

Tabelle 2 zeigt die Mittelwerte, Standardabweichungen sowie internen Konsistenzen (Cronbachs α) im Überblick. Peters und Dörfler (2019, S. 319) bezeichnen Alpha-Werte ab .80 als gut, Werte zwischen .79 und .70 seien in Ordnung, Werte kleiner als .70 seien grenzwertig und ein Alpha kleiner als .60 sei meist nicht mehr akzeptabel. Sie betonen, dass Cronbachs Alpha mit der Anzahl an Items einer Skala zunehme (ebd.). Dementsprechend sei das Alpha immer mit Blick auf die Itemanzahl spezifisch zu beurteilen und ein kleineres Alpha bei einer Skala mit weniger Items milder zu bewerten als bei einer Skala mit mehr Items (ebd.).

Tabelle 2: Skalenmittelwerte, Standardabweichung und interne Konsistenzen der Variablen (N = 107)

Die Tabelle zeigt, dass alle Skalen mittlere bis gute interne Konsistenzen aufweisen (Cronbachs α zwischen .76 und .94), was auf reliable Verfahren hinweist. Die Mittelwerte und Standardabweichungen geben jeweils einen Einblick in das durchschnittliche Empfinden und die Streuung der Antworten innerhalb der Stichprobe. Die durchschnittliche berufliche SWE der Proband:innen ist in Hinblick auf eine sechsstufige Antwortskala, als mittelmäßig bis hoch zu bewerten, wobei die einzelnen Werte moderat streuen (M = 4.73, SD = 0.69, n = 107). Bei dem Konstrukt Teamidentifikation fällt nicht nur die sehr gute interne Konsistenz auf (α = .94), sondern auch die hohe Streuung um den Mittelwert (M = 7.05, SD = 1.44, n = 107). Vor dem Hintergrund einer neunstufigen Antwortskala ist die Identifikation mit dem Team dieser Stichprobe im Durchschnitt als hoch zu bewerten. Die Wahrnehmung organisationaler Unterstützung ist in dieser Stichprobe mit einem Mittelwert von M = 4.59 (SD = 1.23) bei einer siebstufigen Antwortskala als moderat zu bewerten. Die interne Konsistenz der Skala ist sehr gut (α = .92). Im Vergleich mit dem Referenzmittelwert (M = 5.28, SD = 1.05, N = 274) von Siebenaler und Fischer (2020, S. 8) empfindet diese Stichprobe eine geringere Unterstützung seitens der Organisation. Den agilen Reifegrad haben die Teilnehmenden mit einem Mittelwert von M = 4.97 (SD = .082) auf einer siebenstufigen Antwortskala als mittel bis hoch bewertet. Bei der Skala zur Bleibeabsicht sticht die interne Konsistenz mit einem Cronbachs α = .76 hervor, was auf eine akzeptable Reliabilität hindeutet, insbesondere da sie nur zwei Items umfasst. Die durchschnittliche Bleibeabsicht dieser Stichprobe ist mit einem Mittelwert von M = 3.62 (SD = 1.12) auf einer fünfstufigen Antwortskala als mittelmäßig bis hoch zu bewerten.

5.3 Interkorrelationen

Aufschluss über die unmittelbaren Zusammenhänge der Variablen untereinander gibt Tabelle 3, in der ihre Interkorrelationen abgebildet sind. Bis auf die Korrelation zwischen organisationaler Unterstützung und Teamidentifikation sind alle Zusammenhänge mindestens auf einem Niveau von p ≤ .05 signifikant. Insbesondere die hohen Korrelationen zwischen dem subjektiv eingeschätzten Reifegrad einer Organisation und der Teamidentifikation und sowie der empfundenen organisationalen Unterstützung fallen auf.

Tabelle 3: Interkorrelationen der Variablen (N = 107)

5.4 Befunde zu den Hypothesen

Als Hypothese eins (H1) wurde formuliert, dass je höher die Teamidentifikation von Scrum Mastern ist, desto höher auch ihre berufliche SWE. Die statistische Prüfung ergab eine signifikante Korrelation von r = .310 (p = .001, zweiseitig, n = 107). Entsprechend der Einteilung von Cohen (1992, S. 157) ist dies als mittlerer Effekt einzuordnen. Die Regressionsanalyse lässt vermuten, dass die Teamidentifikation von Scrum Mastern ein signifikanter Prädiktor für ihre berufliche SWE ist (β = .310, p = .001). Das Regressionsmodell erklärt 9.6 % der Varianz der beruflichen SWE von Scrum Mastern (R² = 0.096, korrigiertes R² = 0.087). Demnach kann die Hypothese H1 bestätigt werden.

Hypothese zwei (H2) besagt, dass je höher die wahrgenommene organisationale Unterstützung von Scrum Mastern ist, desto höher ihre berufliche SWE. Die Prüfung ergab ebenfalls einen mittleren positiven Effekt, welcher signifikant ist (r = .368, p < .001, zweiseitig, n = 107). Die Regressionsanalyse zeigt, dass die durch Scrum Master wahrgenommene organisationale Unterstützung ein signifikanter Prädiktor für ihre berufliche SWE ist (β = .368, p < .001). Das Modell erklärt 13.6 % der Varianz in der beruflichen SWE von Scrum Mastern (R² = 0.136, korrigiertes R² = 0.127). Hypothese zwei kann demnach ebenfalls bestätigt werden.

Anschließend wurde Hypothese drei (H3) getestet, die besagt, ein höherer subjektiv eingeschätzter agiler Reifegrad einer Organisation mit einer höheren beruflichen SWE von Scrum Mastern einhergeht. Auch diese Hypothese konnte auf Basis der statistischen Analyse mit einem signifikanten positiven mittleren Effekt bestätigt werden (r = .401, p < .001, zweiseitig, n = 107). Die Ergebnisse der Regressionsanalyse zeigen, dass der von Scrum Mastern subjektiv eingeschätzte agile Reifegrad ihrer Organisation ein signifikanter Prädiktor für ihre berufliche SWE darstellt (β = .401, p < .001). Das Modell erklärt 16 % der Varianz in der beruflichen SWE von Scrum Mastern (R² = 0.160, korrigiertes R² = 0.152).

Die letzte Hypothese (H4), welche getestet wurde, sieht die berufliche SWE diesmal als unabhängige Variable vor und lautet folgendermaßen: Je höher die berufliche SWE von Scrum Mastern, desto höher ihre Bleibeabsicht. Die statistische Prüfung ergab eine signifikante Korrelation von r = .237 (p = .015, zweiseitig, n = 428). Laut Cohen (1992, S. 157) ist diese Effektstärke als schwach einzuordnen. Dennoch kann der positive Zusammenhang zwischen beruflicher SWE von Scrum Mastern und ihrer Bleibeabsicht bestätigt werden. Die Regressionsanalyse zeigt, dass die berufliche SWE von Scrum Mastern ein signifikanter Prädiktor für ihre Bleibeabsicht ist (β = .237, p = .015). Das Modell erklärt 5.6 % der Varianz der Bleibeabsicht von Scrum Mastern (R² = 0.056, korrigiertes R² = 0.047).

Um den agilen Reifegrad als Kontrollvariable bei der Untersuchung der beruflichen SWE von Scrum Mastern zu berücksichtigen, wurden zusätzlich zwei Regressionsmodelle entwickelt (Tabelle 4 und 5).

Tabelle 4: Regressionsmodell 1 (N = 107)

Im ersten Modell (Tabelle 4) zeigen sowohl die Teamidentifikation (β = 0.250, p = .006) als auch die organisationale Unterstützung (β = 0.322, p < .001) signifikante positive Effekte auf die berufliche SWE, wobei das Modell 19,6 % der Varianz erklärt (R² = 0.196).

Tabelle 5: Regressionsmodell 2 (N = 107)

Das zweite Modell (Tabelle 5) berücksichtigt den agilen Reifegrad als Kontrollvariable. Hier bleiben die Teamidentifikation (β = 0.180, p = .066) und die organisationale Unterstützung (β = 0.288, p = .003) signifikante Prädiktoren, während der agile Reifegrad einen positiven, aber nicht signifikanten Einfluss zeigt (β = 0.167, p = .088). Dieses Modell erklärt 22,5 % der Varianz (R² = 0.225).

5.5 Ergebnisse der Freitextfragen

Am Ende des Fragebogens wurden die Teilnehmenden gebeten, ihre Ansichten zu den folgenden zwei Fragen schriftlich darzulegen: „Wie definierst du eine erfolgreiche berufliche Laufbahn als Scrum Master/Agile Coach?“ und „Welche spezifischen Voraussetzungen siehst du als notwendig, um diesen beruflichen Erfolg zu erreichen?“. Insgesamt wurden n = 138 Antworten zu diesen Fragen verzeichnet, die in Form von Clustern thematisch gruppiert wurden. Im weiteren Verlauf werden die drei relevantesten Cluster näher erläutert, eine detaillierte Übersicht aller Cluster und Häufigkeiten findet sich im Anhang ().

Definition einer erfolgreichen beruflichen Laufbahn

Die Antworten auf die Frage „Wie definierst du eine erfolgreiche berufliche Laufbahn als Scrum Master/ Agile Coach?“ konnten in fünf Clustern zusammengefasst werden. Insgesamt gab es zu dieser Frage n = 70 Antworten. Der relevanteste Cluster ist mit 75.71 % Team- & Organisationsentwicklung. Hierbei wurde insbesondere die agile Entwicklung der Organisation (24.29 %) und des Teams (31.43 %) sowie das Schaffen einer Wohlfühlatmosphäre innerhalb des Teams (18.57 %) als Indikator für eine erfolgreiche Laufbahn genannt.

48.57 % der Antwortenden definieren den Erfolg ihrer Laufbahn über Erfolge und das Gefühl von Wirksamkeit. Dieser Cluster umfasst den Teamerfolg (21.43 %), erfolgreiche Produktentwicklung und Kundenzentriertheit (14.29 %), das Erleben von Wirksamkeit und „Impact“ (7.14 %) sowie Anerkennung ( 5.71 %).

Am dritthäufigsten wurde der Bereich Lernen & Wachstum genannt. 18.57 % der Antwortenden definieren Weiterbildung, kontinuierliches Lernen und persönliches Wachstum ( 14.29 %) oder aber den Aufstieg in Form von beruflichen Titeln und wachsender Verantwortung (4.29 %) als erfolgreiche Scrum Master-Laufbahn.

Voraussetzungen für den beruflichen Erfolg

Zu der Frage, welche Voraussetzungen für den beruflichen Erfolg von Scrum Mastern/ Agile Coaches von Bedeutung seien, gab es insgesamt n = 68 Antworten. Die Antworten sehen mit 66.18 % die Voraussetzungen in der Persönlichkeit und dem Mindset der Betroffenen selbst. Empathie (25 %), Selbstreflexion (10.29 %) und ein (Growth) Mindset (8.82 %) sind nur drei der als essentiell erachteten persönlichen Voraussetzungen für den beruflichen Erfolg von Scrum Mastern/ Agile Coaches.

Mit jeweils 44.12 % sind die Cluster Unterstützung & Ressourcen sowie Fachliche & methodische Kompetenz gleichauf. Die Antwortenden sehen u. a. die Unterstützung von Führungskräften und Organisation selbst (27.94 %), ausreichend Zeit (5.88 %) und Budget (2.94 %) als relevante Ressourcen für ihren beruflichen Erfolg an. Fachliche und methodische Kompetenzen wie u. a. das grundlegende Verständnis agiler Prinzipien (17.65 %), Moderationsfähigkeit (7.35 %) sowie Kommunikationsstärke (7.35 %) werden ebenfalls als relevant für den Erfolg als Scrum Master/ Agile Coach erachtet.

5.6 Zusammenfassung der Ergebnisse